2025年8月27日(水)から8月29日(金)にかけて、日本体育大学東京・世田谷キャンパスにて開催された日本体育・スポーツ・健康学会第75回大会に参加いたしましたので、ご報告いたします。本大会には、スポーツ心理学研究室に関係する教職員19名、一般研究員1名、大学院生6名が参加いたしました。

本学で日本体育・スポーツ・健康学会が開催されるのは1958年以来、実に67年ぶりであり、今回が2度目の開催となりました。そうした歴史的なタイミングにおいて、本学の大学院生として学会に関わる機会を得られたことは、非常に光栄であり、また特別な経験となりました。さらに、研究発表のみならず、学会運営や会場準備の一端を担う立場として、研究室、ひいては大学全体とともに大会の実施に携わることができたことも、大変貴重な体験でした。こうした活動を通じて、研究者としての成長のみならず、学会という場を支える側の視点や責任感を学ぶことができたと感じております。

8月27日 大会1日目

大会初日は、シンポジウムや口頭発表会場での運営に関わる業務を分担して行いました。運営の合間には、各自の興味関心に応じて、口頭発表やランチョンセミナーにも積極的に参加することができました。

私は、「アスリートの競技体験における心理的発達」をテーマとしたシンポジウムに参加しました。本シンポジウムでは、アスリートの自己形成や心理的成長に焦点が当てられ、競技経験がどのような形で心理的発達に影響を及ぼすのかについて、理論と実践の両面から議論が展開されました。特に印象的だったのは、競技に専念するあまり、一般的な発達課題に必要となる多様な体験が制限される一方で、競技ならではの身体を通じた深い体験が、他の活動にはない独自の成長機会を提供しているという視点です。講演者は、アスリートの競技体験には「身体を存分に扱う」ことによる自己理解や対人関係の深化、自己効力感の獲得といった心理的発達の契機が内包されているとし、その具体例を豊富な実践知とともに提示されていました。私自身、日頃から「競技が人を育てる」ことについて関心を持ってきましたが、本シンポジウムを通じて、競技経験のもつ発達的意義をより学術的かつ多角的に捉えることができました。

プログラム終了後には、研究室のOB・OG会が開催されました。それぞれの研究に関する意見交換のみならず、世代を超えた「研究室あるある」や思い出話に花が咲き、終始和やかな雰囲気の中で大いに盛り上がりを見せました。初対面の先輩方とも多くの会話を交わすことができ、研究や教育の現場をはじめ、さまざまな分野でご活躍されている先輩方の姿を知る機会となりました。自らの研究や将来のキャリアを考えるうえで、非常に刺激的かつ貴重なひとときとなりました。

8月28日 大会2日目

2日目も初日と同様に、シンポジウムや口頭発表の運営に携わるとともに、各自の関心に応じて大会に参加しました。私は体育心理学に限らず、同期や他分野の大学院生による発表の場に参加しました。同世代の研究者が質の高い発表を行っており、大きな刺激を受けると同時に、発表資料の構成や伝え方における工夫の違いを知り非常に有意義な時間となりました。

プログラム終了後には、日本体育大学のOB・OGによる懇親会が開催され、100名を超える卒業生が一堂に会しました。研究に関する真剣な話から、懐かしの学食の味や学生寮での思い出といった世代を超えた交流が行われ、改めて“日体大”という学び舎のつながりの強さと温かさを実感しました。

8月29日 大会3日目

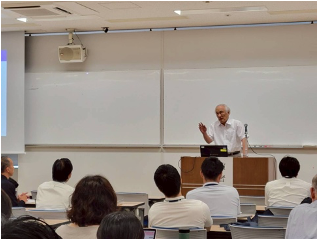

大会最終日となる3日目は、ポスター発表と口頭発表が行われました。本学会大会最後の演題は、楠本恭久先生による口頭発表「『奚般氏著心理学』と『倍因氏心理新説』の体育心理学からみた史的研究」でした。日本における最初期の心理学書とされる『奚般氏著心理学』および、『倍因氏心理新説』の史的意義について、詳細な文献調査をもとに体育心理学の視点から再検討する内容でした。心理学が日本に導入された黎明期の背景と、それが現在の体育・スポーツ心理学の土台としてどのような意味を持つのかを、改めて問い直す貴重な研究発表でした。何世代も後の教え子(=私たち)に向けて、これまでの心理学研究の流れと系譜を丁寧に紐解きながら、今後の発展を願うような先生の語りは、感慨深く思いました。

また、本学・大学院体育学研究科長である関根正美教授をはじめ、領域横断的に集まった先生方との活発な質疑応答も非常に印象深く、本大会の中で最も心動かされる時間となりました。研究の「現在地」を知るとともに、その原点に立ち返る重要性を学ぶ機会となりました。

以下、研究発表の題目となります。(★は研究代表者です。)

ポスター発表

★相川 聖・高井 秀明・平山 浩輔・三村 覚・齋藤 雅英

「アスリートにおける熱望・警戒イメージ尺度の作成」

★大石 達也・高井 秀明

「高校野球選手における心理的能力に関する特徴:

チーム内地位及びチーム最高成績からの検討」

★大久保 瞳・高井 秀明

「タイムプレッシャーの強度が精神的負担に及ぼす影響:

スタンバーグ課題による検討」

★北橋 達朗・寺岡 英晋・高井 秀明

「Jリーグクラブのユース選手がプロサッカー選手になるために必要な

心理的能力および心理的特性:

プロサッカー選手を輩出した指導者による視点」

★坂部 崇政・高井 秀明

「フランカー課題における色の違いが選択的注意に与える影響」

★柴田 大地・高井 秀明

「男性柔道指導者が指導の考え方を獲得していくプロセスに関する予備的検討」

★高井 秀明

「サッカーの公式試合に伴うレフェリーの心理的変化」

★髙橋 由衣・高井 秀明

「個人の気質と熟考との関連に対する認知的柔軟性の媒介効果」

★深見 柊真・高井 秀明

「高校男子ラグビー選手における身体不満と出場機会が

心理的パフォーマンスに対するセルフ・エフィカシーに及ぼす影響」

★堀 彩夏・高井 秀明・篠原 秀典・齋藤 雅英

「大学生アスリートの身体意識と反芻・省察に関する縦断的調査

:多変量潜在成長モデルを用いた検討」

★松原 旭飛・人羅 美帆・高井 秀明

「競技スポーツ領域における心理的安全性研究の今とこれから:スコーピング・レビュー」

口頭発表

★山本 築・高井 秀明

「キリスト教を信仰するアスリートが競技生活を続けていくためのプロセス」

★楠本 恭久・高井 秀明・大久保 瞳・北橋 達朗・坂部 崇政・藤本 太陽

「『奚般氏著心理学』と『倍因氏心理新説』の体育心理学からみた史的研究」

博士前期課程2年 深見柊真

Related 関連記事

- 所属先

-

〒158-8508

東京都世田谷区深沢7-1-1

日本体育大学東京・世田谷キャンパス2415研究室 - 連絡先

-

高井秀明(Takai Hideaki)

日本体育大学体育学部体育学科

TEL:(03)5706-0863

FAX:(03)5706-0863

E-mail:takai@nittai.ac.jp